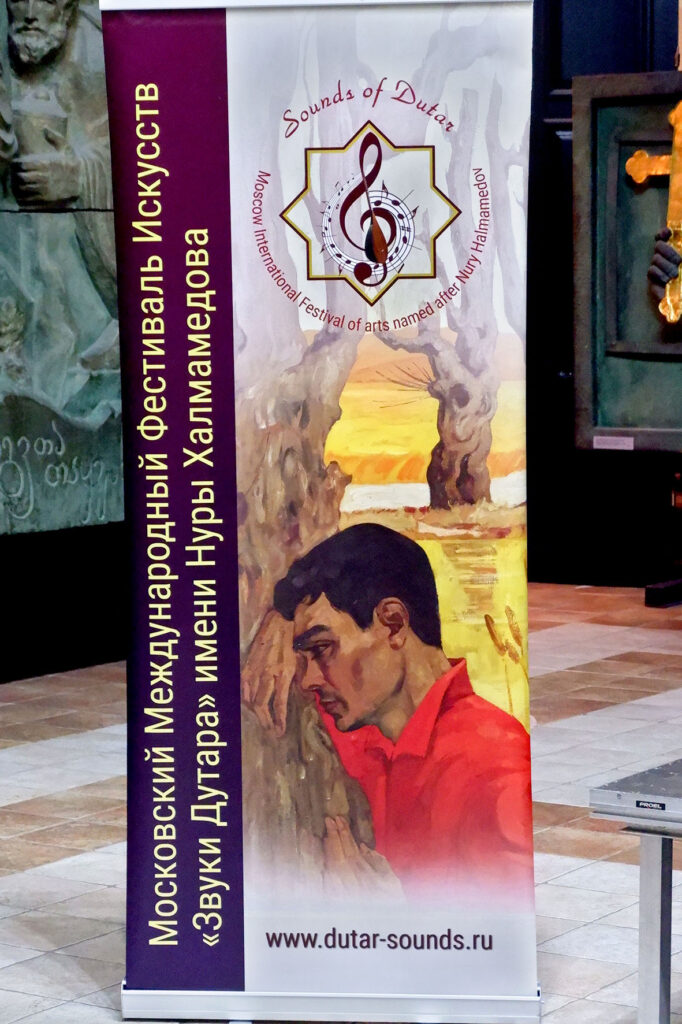

«ЗВУКИ ДУТАРА» ОБЪЕДИНЯЮТ Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова пройдет в Москве в конце октября

СОДЕЖАНИЕ СТАТЬИ:

Знакомство с композитором и пианистом Мамедом Гусейновым

Дутар и туркменское музыкальное искусство

Когда родилась идея фестиваля «Звуки дутара»

Цели фестиваля «Звуки дутара» и его роль в многонациональном мире

Композитор Нуры Халмамедов. Имя в названии фестиваля и история «туркменского Орфея»

Юбилей Нуры Халмамедова в 2018 году

Композитор, пианист и общественный деятель Мамед Гусейнов много лет назад придумал фестиваль, который объединяет музыкантов и композиторов разных стран, популяризует туркменскую классическую музыку и национальные культуры. Идейный вдохновитель и арт-директор фестиваля искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова рассказал нам об истории его создания.

Знакомство с композитором и пианистом Мамедом Гусейновым

Мамед Гусейнов родился в Ашхабаде Туркменской ССР. В начале 2000-х приехал в Россию из родного Туркменистана на учебу в вузе. Окончил фортепианное отделение Санкт-Петербургского музыкального училища при государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в 2006 году, а еще через семь лет – композиторский факультет Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве. Позже учился в аспирантуре МГПУ, защитил диссертацию.

Живет в столице России. Является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, участвовал во множестве международных фестивалей, автор сочинений в разных музыкальных жанрах. Ведущие музыкальные издательства выпустили несколько нотных сборников вокальных и камерно-инструментальных сочинений Гусейнова с иллюстрациями Зураба Церетели.

Мамед Гусейнов придумал и вдохнул жизнь в Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова, который проходит в Москве с 2015 года.

Читайте полное интервью с Мамедом Гусейновым в сентябрьском номере журнала «Перспектива. Поколение поиска».

Дутар и туркменское музыкальное искусство

Дутаром (в переводе с тюркских языков – «две струны») называют музыкальный инструмент Средней и Южной Азии, игра на котором создала ритмические и мелодические основы в том числе и туркменского национального музыкального искусства.

Этот двухструнный щипковый инструмент напоминает лютню, а его история, по мнению исследователей, уходит корнями в эпоху позднего Средневековья, хотя некоторые источники приписывают его изобретение Платону.

Деку дутара традиционно изготавливали из тутового дерева, струны – из внутренностей животных, а позже из шелка. Роль дутара в туркменской культуре почетна и весома. Играли на нем прорицатели, знахари и, конечно, туркменские бахши (певцы и сказители народного эпоса), а создавали дутары мастера, которых называли уста.

Сегодня мастерство изготовления дутара и традиционное музыкальное исполнительское искусство в сочетании с пением внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в Ашхабаде инструменту установлен памятник.

Мамед Гусейнов в свое время глубоко погрузился в предмет и подготовил материал об этом уникальном музыкальном инструменте.

Когда родилась идея фестиваля «Звуки дутара»? С какого момента вы ведете свой личный отсчет?

Мамед Гусейнов: Еще в годы моей учебы в Санкт-Петербургском музыкальном училище, а затем и в Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве я включал в программы своих выступлений произведения туркменских композиторов, чтобы привлечь внимание музыкантов-исполнителей и аудитории к этой малоизвестной музыке. Туркменская академическая музыка уникальна, она основывается на древнем и многогранном музыкальном творчестве туркменского народа. Когда я уже стал гастролировать за рубежом, то продолжил эту практику.

Можно сказать, что замысел создания Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» им. Н. Халмамедова сложился как результат проведения циклов концертов туркменской классической музыки в городах России, Германии, Израиля, Испании, Канады, Португалии, Франции. На них публика знакомилась с произведениями таких туркменских композиторов, как В. Мухатов, Ч. Нурымов, Д. Овезов, Р. Реджепов, С. Туйлиев, Н. Халмамедов и с моими авторскими сочинениями.

Состав участников вашего фестиваля не только разновозрастной (есть детские, юношеские, старшие группы), но и многонациональный. Музыка регионов России тоже представлена?

М. Г.: Когда мы начали проводить фестиваль «Звуки дутара» в 2015 году, выяснилось, что не только туркменская музыка нуждается в популяризации, но и национальные композиторы российских регионов не известны в самой России. И не только публике! Даже профессиональные музыканты редко включают в свой репертуар произведения национальных композиторов. Думаю, прежде всего это связано с тем, что в музыкальных учебных заведениях теперь не изучают творчество не только композиторов стран СНГ, но и композиторов регионов России.

Я не мог равнодушно наблюдать, как угасает знание музыки народов, входивших в состав СССР. Было очевидно, что огромный пласт музыкального наследия практически исчез из современного культурного пространства. С распадом Союза уникальное наследие представителей национальных композиторских школ бывших советских республик потеряло свою значимость. Поэтому именно с целью трансляции в современный социум академической музыки, которая основана на этнокультурных традициях Туркменистана, России и других стран, мы проводим в Москве наш фестиваль.

За прошедшие годы в нем приняли участие около 600 музыкантов-исполнителей, а также хореографические и хоровые коллективы из Армении, Германии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Словении, США, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Южной Кореи, Японии и других стран.

Цели фестиваля «Звуки дутара» вы сразу сформулировали?

М. Г.: Цели у нас масштабные: способствовать возрождению международного диалога культур, интеграции национальной музыки в сокровищницу мировой музыкальной культуры, развитию сотрудничества музыкантов разных стран и, конечно, сохранению, развитию и популяризации традиционных культур разных народов.

Не случайно мы приурочили проведение этого музыкального события к празднованию Дня народного единства (Гала-концерт фестиваля проходит обычно 4 ноября). Кстати, дата совпадает и с ежегодными культурными акциями «Ночь искусств». В рамках фестиваля каждый год проходят музыкальные конкурсы исполнителей разных специальностей, научно-практические конференции и художественные выставки.

Какую роль фестиваль играет сегодня в многонациональном мире музыки?

М. Г.: Как-то меня пригласили в Госдуму РФ на заседание рабочей группы, где обсуждались вопросы о новых идеологических скрепах для российского общества. Мое предложение, что только через культуру мы можем объединиться и понять друг друга, вызвало живой интерес.

Нужно показывать культуру народов внутри страны и наших соседей – именно академическую культуру, не фольклор. Живопись, симфоническая музыка, опера, балет – вот то, что может объединить хотя бы интеллигенцию, начать нужно с нее.

«В его лице Туркмения обрела своего Орфея», – это ваши слова о Нуры Халмамедове. Давайте расскажем его историю нашим читателям. Почему имя именно этого туркменского композитора было вынесено в название фестиваля?

М. Г.: «Звуки дутара» – это название самого известного сочинения Нуры Халмамедова (1938–1983). Этот композитор – символ нашей музыкальной культуры, такой же, как Махтумкули в поэзии. Имя Нуры Халмамедова было широко известно в советское время: выпускались ноты его сочинений, фильмы с его музыкой, народ его знал.

В эпоху независимости Туркменистана академические виды искусства купировались, имена советских художников, композиторов старались не называть в СМИ. Только в среде музыкантов его сочинения играли, изучали, но в народе это имя стали забывать. Хотя его музыка так естественно и прочно вплетена в быт туркменского народа, что «Колыбельную» из фильма «Решающий шаг» матери поют детям, даже не подозревая о том, что музыка эта авторская. Или другой пример: когда человек умирает, его провожают в последний путь под траурную мелодию Халмамедова из кинокартины «Горькая судьба».

Про Орфея – да, эту фразу придумал я. У нас в 2018 году в стенах alma mater Халмамедова в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоялся концерт «Посвящение…», приуроченный к 80-летию со дня рождения композитора. Мы повесили огромный баннер на сцене, на нем было написано «Нуры Халмамедов – Орфей Туркменистана».

Это был последний концерт, на котором побывала вдова Нуры Халмамедова Гульсолтан Клычевна (1941–2019). Еще в 2014-м я обратился к ней с просьбой присвоить нашему будущему фестивалю имя ее супруга. Дело было после концерта музыки великого композитора, который я организовал в Москве. Гульсолтан Клычевна тогда не только одобрила идею фестиваля, но и согласилась стать почетным председателем его оргкомитета, взяла на себя согласование многих вопросов между Москвой и Ашхабадом.

Как проходил юбилей Нуры Халмамедова в 2018 году? Чем он вам особенно запомнился?

Думаю, наш фестиваль сыграл огромную роль в деле популяризации творчества Халмамедова – вот и в Туркменистане на официальном уровне обратили внимание на юбилей композитора в 2018-м. До этого долгое время только близкие друзья и музыканты вспоминали важные даты из его биографии, но 80-летие со дня рождения «туркменского Орфея» в Ашхабаде отметили широко.

Меня тогда тоже пригласили на празднование и провели фестиваль под названием «Музыка Нуры Халмамедова – несмолкающая мелодия эпох» (использовали форму нашего московского фестиваля). В программу включили конкурсы, научную конференцию, выставки, презентацию фотоальбома и выпуск аудиодисков.

В дни фестиваля в Ашхабаде произошел курьезный случай. Мы с Гульсолтан Клычевной ехали в такси, по радио звучала музыка Нуры Халмамедова. Я сказал: «Какая хорошая музыка у вас звучит», на что таксист с видом знатока ответил: «Вы знаете, чья это музыка? Фестиваль этого туркменского композитора даже проводят в Москве!». На это Гульсолтан Клычевна парировала: «А вы знаете, кого везете? Вот Мамед Гусейнов – арт-директор этого фестиваля!». Я, в свою очередь, представил ему жену композитора. Шофер чуть не подпрыгнул. Он так был счастлив! Потом фотографировался с нами и наотрез отказался брать с нас деньги за проезд. Считаю это лучшей демонстрацией моего труда – перелом произошел, музыка вернулась!