Дальневосточные сюжеты Елена ГЛЕБОВА, этнограф

Теги: Национальная культура | Традиции | Обычаи | Особенности культуры

Фото из архива автора

Поворот на восток для России — уже свершившийся факт и новая реальность. Сформировавшиеся за десятилетия прочные экономические связи сегодня получили новые импульсы и приобрели стратегическое значение. Но не будет ошибкой предположить, что основой таких сугубо деловых и взаимовыгодных контактов стал многолетний диалог между творческими людьми разных государств, стремившихся познавать иную традицию, рассказывать о своей и тем самым преодолевать непонимание и отчуждение. Такое общение стирает языковые границы и настраивает на единую волну.

Когда я беседовала с тогдашним генеральным консулом Японии в Хабаровске Юичи Кусумото, он очень точно определил значение культурных связей для сохранения добрососедских отношений: «Во всех культурах можно проследить много общего, и прежде всего духовные, общечеловеческие ценности, что и сближает представителей разных народов, делая понятными произведения художников, музыкантов, писателей, режиссеров».

Убедительная иллюстрация — памятный камень во Владивостоке в честь известной поэтессы Ёсано Акико, побывавшей в этом городе больше 100 лет назад. Его установили востоковеды Дальневосточного федерального университета совместно с литераторами из Сакаи, продолжив тем самым традицию Страны восходящего солнца обозначать путь своих выдающихся земляков особыми знаками. В настоящее время в Японии их около 240, и еще пять за ее пределами — в Париже, Даляне, Осло, Беркли, а теперь и в российском городе на Тихом океане. Сюда, на Океанский проспект, 39, приходят почитатели таланта Ёсано Акико из разных уголков мира.

Личное

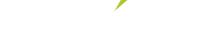

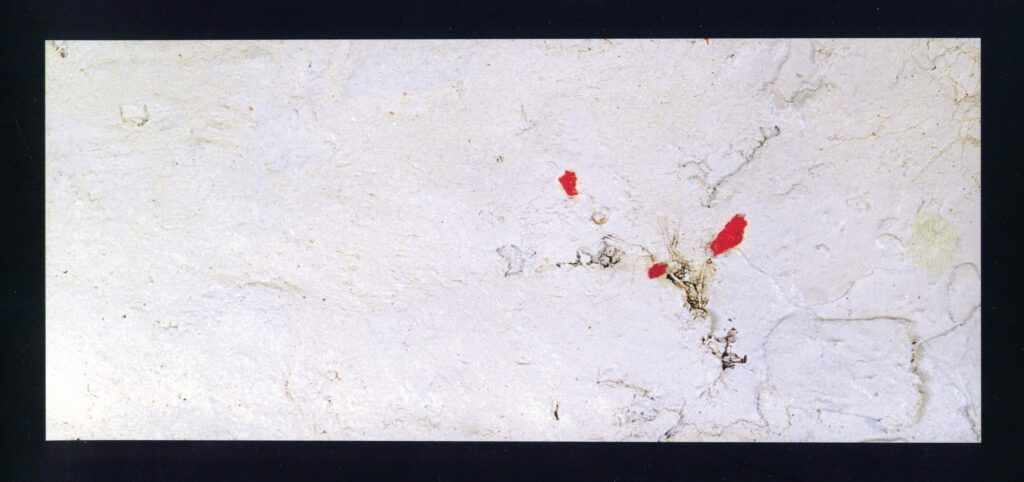

Бывает так, что в крепких дружеских связях стран-соседей большую роль играют личные истории. Для жителей Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Биробиджана, Николаевска-на-Амуре памятно имя художника Миямото Цутому. Его абстрактные картины не раз выставлялись в музеях и галереях, поражая экспрессией цвета, энергетикой линий. И всегда в центре экспозиции находилась графическая работа «Ягоды шиповника», которую автор называл метафорой жизни и надежды.

Знакомство с Россией началось для него с печального повода. Школьный учитель Миямото Цутому, мобилизованный в Квантунскую армию, но не успевший принять участие ни в одном бою, после окончания Второй мировой войны оказался в советском плену и провел на Дальнем Востоке в лагерях для военнопленных пять лет. Не умереть от голода ему помогли мерзлые ягоды шиповника, найденные на заснеженном поле. Не потерять веру в жизнь — встреча с лагерным нормировщиком Васютиным, страстным любителем рисования, выпускником Московского университета. Тот проявил сочувствие к японскому парню, помог устроиться художником-оформителем, стал душевной опорой. Когда почти через 50 лет Миямото вновь приехал в нашу страну, теперь уже как известный живописец и график, он безуспешно пытался разыскать Васютина, говорил, что это значит для него то же, что найти родного брата. И посвятил ему одну из своих работ — «Памяти русского друга художника».

Несмотря на тяжелые воспоминания, Россия для Цутому не утратила притягательности, он обрел новых друзей из творческой среды и постепенно перекинул мост между художниками двух стран. Устраивал свои персоналии, знакомил россиян с графическими и живописными циклами «Дальний Восток и Сибирь в конце осени», «Осень на Дальнем Востоке», «Поездка в Николаевск-на-Амуре». Привозил молодых японских художников, которые представляли интересные направления современного искусства страны Ямато, проводили мастер-классы. Подарил Музею изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре большую коллекцию акварелей. Благодаря его активному содействию и личной поддержке дальневосточники тоже не раз бывали в Японии со своими выставками, встречались с единомышленниками, напитывались новыми впечатлениями.

Миямото Цутому прожил почти 90 лет и до последнего дня не терял связи с русскими друзьями, делал все возможное для их плодотворного общения с японскими коллегами. Он показал, что и один человек может сделать очень многое для того, чтобы между жителями разных государств завязалась крепкая дружба. Творческие контакты, возникшие благодаря его усилиям, сохраняются по сей день.

Международная ассоциация женщин-художников «Цветы мира», существующая уже больше 20 лет и объединяющая представительниц России, Японии, Республики Кореи, Китая и Вьетнама, тоже началась с личной инициативы. Она принадлежит Ольге Никитчик из Уссурийска, сумевшей вовлечь в увлекательный процесс сотворчества таких же неравнодушных и легких на подъем. «Цветы мира» — это совместные путешествия по миру, пленэры, выставки. Произведения, отражающие различные культурные традиции, украшали музеи и галереи Токио, Иокогамы, Сеула, Владивостока, Санкт-Петербурга. А задуманный творческий проект «Цветы весны», осуществленный не так давно во Владивостоке, можно назвать знаковым событием. Каждая художница передала одну из своих картин в дар Приморскому благотворительному фонду помощи детям «Сохрани жизнь».

Визуализация

Практически каждый российский город имеет побратимов, чаще всего из других государств. Такие связи означают сотрудничество и взаимообмен в самых разных сферах — экономике, культуре, спорте. Первыми породнились Сталинград и Ковентри, практически разрушенные немцами во время Второй мировой войны. В 1944 году жительницы британского города собрали в помощь сталинградцам и передали через советское посольство в Лондоне более 9 тысяч фунтов стерлингов вместе с подарком — скатертью, на которой вышили имена 830 женщин Ковентри и емкую по смыслу фразу: «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Этот символ единства и дружбы хранится в музее-панораме «Сталинградская битва». В 2008 году, к 65-летию дружеских отношений двух городов, волгоградцы создали для своего побратима «Сталинградскую скатерть».

Возникшее после войны общественное движение привело к созданию в 1957 году неправительственной организации — Всемирной федерации породненных городов, объединяющей сегодня более 3,5 тысяч субъектов и более 160 стран. В СССР тогда же появился Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. С 1964 года в последнее воскресенье апреля официально отмечают Всемирный день породненных городов.

Российский Дальний Восток граничит с Китаем, Японией, КНДР, Монголией, США, что не могло не отразиться на его побратимских связях с отчетливым восточным уклоном. Об этом можно судить по визуальным знакам дружбы, ставших неотъемлемой частью городской среды. Особенно показателен Хабаровск, где в разное время появились и стали достопримечательностями необычные монументы. Достаточно назвать «Руки мира», символизирующие дружбу с китайским Суйфэньхэ, «Каменный лотос», подаренный жителями Фуюаня, «Узы дружбы», тоже появившиеся как дар от Цзямусов. Необычно выглядит скульптурная композиция «Русская балалайка и китайская лютня», преподнесенная в 2014 году хабаровчанам Народным правительством Харбина к 20-летию со дня установления побратимских связей между этими городами.

В Благовещенске Амурской области в Парк дружбы ведут стилизованные ворота в форме пагоды. В их создании участвовали российские и китайские строители. В центре Биробиджана расположен «Памятник Дружбы», символизирующий давние связи Еврейской автономной области и Китайской Народной Республики. Его спроектировали дизайнеры и скульпторы Поднебесной, использовав собственные материалы. Три года назад в поселке Корфовском Хабаровского края появился самый настоящий сад камней, созданный японскими мастерами.

Но особенно масштабен сквер городов-побратимов во Владивостоке. 11 мраморных арок — 11 братьев: Ниигата, Хакодатэ и Акита (Япония), Далянь (Китай), Вонсан (КНДР), Пусан (Республика Корея), Сан-Диего, Джуно и Такома (США), Манта (Эквадор), Кото-Кинабалу (Малайзия). Концептуальны граффити на стенах прилегающих к скверу зданий. Молекула ДНК символизирует единство всех людей, так же как и иероглиф «Связь между людьми». Величавый амурский тигр в плотном кольце защищающих рук подчеркивает неповторимость дальневосточной природы и наше общее стремление ее сохранить.

Диалоги

Так же как в изобразительном искусстве или музыке, театр не требует детального перевода, ведь многое в нем звучит на языке чувств. Эту страницу в объемной книге дружбы дальневосточников и стран-соседей читать особенно интересно. Например, о масштабных гастролях театра Кабуки в 2018 году по городам российского Дальнего Востока, посвященных 90-летию его первого визита в СССР. В 1928-м свои легендарные спектакли артисты играли в Москве и Ленинграде, но первыми их увидели жители Владивостока. О встречах приморцев, хабаровчан, сахалинцев с «Творческими мастерскими театра Кабуки», знакомстве с японскими традиционными театрами «Хачиодзи куруманинге» («Куклы на колесах») и Но. Как и о Международном Тихоокеанском театральном фестивале, с большим успехом прошедшем два года назад в столице Приморья и объединившем коллективы из Токио, Сидзуоки, Шанхая, Сеула, Ханоя, Тайбэя.

Еще о российско-японском музыкальном спектакле «Хагоромо» по мотивам старинной легенды о небесной деве, сыгранном артистами хабаровского театра пантомимы «Триада». Проект поддержали Японский фонд международных связей и общественная благотворительная организация «Новый век». В команду постановщиков вошли режиссер Асая Фудзита, художник Сабуро Нисияма и композитор Минору Мики. На премьерных спектаклях главную роль исполняла оперная певица, актриса Токийского камерного музыкального театра Кэйко Акабоси.

Событием для театралов стала встреча с известным японским мимом Хэлси Мацудой в спектакле «Малыш, Толстяк, Худышка» по пьесе Тоеко Нисиды, поставленном главным режиссером «Триады» Вадимом Гогольковым. Хабаровский театр пантомимы тоже не раз бывал в Японии, знакомил зрителей с русской драматургией, покорял искусством импровизации. И такой же плодотворный диалог уже больше трех десятилетий длится между Сахалинским областным театром кукол и детским театром «Кадзэноко» из Саппоро. Они приезжают друг к другу с гастролями, делятся опытом и не перестают удивлять творческими идеями.

Перекрестки

На острове Хоккайдо пел нанайский бубен: маленькие артисты из амурского села Ачан проводили для японских сверстников мастер-класс, учили их извлекать из этого древнего музыкального инструмента космические звуки, а еще подражать голосам лесных птиц. Встреча происходила на Международном фестивале «Дети мира», куда пригласили известные в Хабаровском крае национальные ансамбли «Сиун» и «Тасима».

На самом крупном в Китае культурном форуме в провинции Хэйлунцзян они представляли концертную программу «Легенда озера Болонь», рассказывали о самобытных традициях коренных малочисленных народов Амура. И тогда же встретились с соплеменниками — хэчже, нанайцами, которые исторически проживают на территории Поднебесной. Вообще, география их зарубежных поездок впечатляет: Америка, Канада, Франция, Болгария. Так большой мир узнавал о маленьком древнем народе. А красоту и задор русских плясовых на протяжении многих лет открывают жителям Сеула хабаровские фольклорные ансамбли «Горенка», «Рождество», «Елань», участвующие в международных фестивалях и форумах.

Это наглядные примеры народной дипломатии, основанной на творчестве и желании лучше понять друг друга. Часто именно подрастающее поколение становится главным проводником в укреплении дружеских связей между государствами. В прошлом году сотни замечательных рисунков поступили на международный конкурс «Дружба в детских ладошках», поддержанный Хабаровским союзом обществ дружбы, Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий и Шанхайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами. Престижным и знаковым стал Международный фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты», проводимый в Хабаровске при поддержке министерства культуры РФ и регионального правительства. Богатая история у Международного фестиваля художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР», в который вовлечены все регионы российского Дальнего Востока, Китай, Республика Корея, Япония, Монголия. За 30 лет в нем участвовало более 20 тысяч человек, и многие из них в будущем выбрали путь художников и музыкантов. Конечно, сегодняшняя непростая ситуация в мире не могла не отразиться на международном фестивальном движении, но оно не остановилось. Появились новые формы сотрудничества, в том числе онлайн-показы, что убеждает в необходимости и важности сотворчества людей независимо от политических событий.

И по-прежнему на перекрестках культур разных народов многое строится на личном общении. Студентка Харбинского педагогического университета Су Хань познакомила жителей Южно-Сахалинска с искусством плетения китайских узелков, которые еще на заре нашей эры использовались в Срединном государстве как приспособления для счета и постепенно трансформировались в символы здоровья, удачи и благополучия. Во время мастер-класса Су Хань сплела для российских друзей изящный узелок из желтых шелковых нитей и объяснила, что на ее родине именно такие дарят близким людям во время расставания и верят, что новая встреча обязательно состоится.

Статья была опубликована в журнале «Человек и мир. Диалог», № 1 (14), январь – март 2024 г.