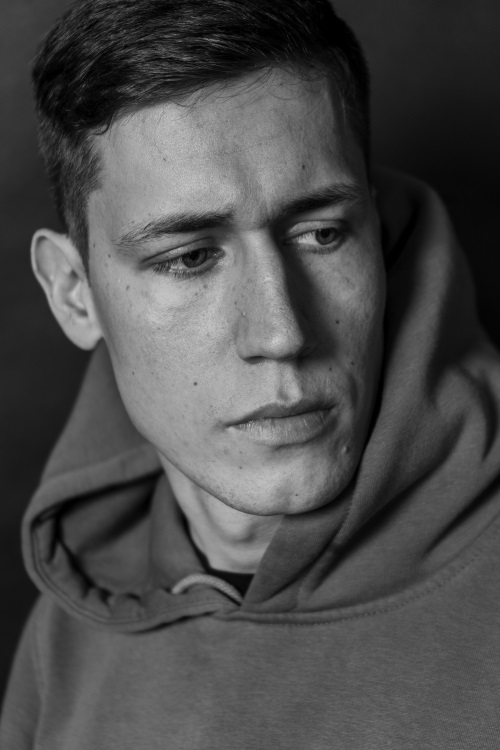

Георгий Сурков: «Репетиция – это единоборство» Режиссер из Латвии – об уроках старшей сестры, Кристиане Люпе и коричневом поясе по карате

Теги: Национальная культура | Кинематограф | Режиссеры | Театр | Спектакль

Автор: Глеб Ситковский

Фото: Наталья Базова

Одним из важных событий фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция», который в этом году впервые проходит в Екатеринбурге, стал спектакль Георгия Суркова «Враг народа», поставленный в маленьком городке Тара (Омская область). Суркову всего 32, но успел он уже многое. Начинал как театральный режиссер в Латвии, теперь его хорошо знают и по всей России. В послужном списке – и маленькие театры за тысячи километров от Москвы, и Латвийский национальный театр, и «Таганка», и «Современник». В прошлом сезоне у него вышел в «Современнике» спектакль «Как растут ананасы» по пьесе Казимира Лиске, а «Враг народа» из Тары был включен в лонг-лист «Золотой маски» и признан лучшим спектаклем Омской области.

Как твоя семья оказалась в Латвии?

Моя семья по маминой линии из староверов, которые во время раскола церкви в XVII веке бежали из России и осели в Латгалии, на территории теперешней Латвии. Моя бабушка переехала в Ригу и поступила там в медицинский, стала врачом. Папа из семьи военных: вторая бабушка была партизанкой, прошла войну, ее муж тоже был военным. Их перевели после войны в Латвию. Жили мы в Юрмале. Мама окончила экономический факультет Рижского технического университета и работала бухгалтером, а папа был ювелиром, потом строителем.

Из вашей семьи вышло целых два режиссера, которые успешно работают и в Латвии, и в России – Георгий Сурков и Валерия Суркова. Брат Гера и сестра Лера. Как тебя вообще занесло в театр? Старшая сестра подала пример?

Думаю, если бы не Лера, я вряд ли задумался бы о театре. Она после школы, следуя примеру мамы, пошла учиться на экономиста. Для тех, кто знает сестру, это звучит смешно: ну какой из нее экономист? В институте Лера начала заниматься в театральной студии, и это изменило ее судьбу. Отучившись на экономиста 3 года, она поехала в Москву поступать в Школу-студию МХАТ к Олегу Табакову. Прошла там 3 тура, и тут выясняется, что Олег Павлович в Риге набирает целевой курс для Русского драматического театра, чтобы увезти его в Москву. Лера вернулась в Ригу и поступила к Табакову. Вряд ли Лера, даже пройдя все туры, смогла бы учиться в Москве, – наша семья просто не потянула бы платное образование в Школе-студии, а так обучение целевогокурса стал оплачивать местный банк. Отучившись, она осталась в Москве, отработала 5 лет как актриса в театре «Et cetera». После чего поступила в Школу документального кино к Марине Разбежкиной, потом на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Попала в Театр.doc и стала заниматься театральной режиссурой.

Когда я оканчивал школу, сестра училась у Разбежкиной и ставила свой первый спектакль. Вся ее учеба проходила у меня перед глазами. Разбежкина давала им массу домашних заданий: нужно было смотреть много фильмов, читать много книг, и Лера делилась со мной всеми этими списками. В общем, когда я оканчивал школу, у меня уже не было сомнений, кем быть. Конечно, режиссером. Причем кинорежиссером! Когда учился в выпускном классе, стал ходить вольнослушателем в Латвийскую академию культуры, на занятия для первокурсников-кинорежиссеров. Еле окончил школу, потому что прогуливал из-за этого уроки. Мастер курса мне сказал: поступай на любой курс, а потом мы тебя переведем сразу на второй курс к кинорежиссерам. Вот так я и поступил на театральную режиссуру. Нашими мастерами были Михаил Груздов и Индра Рога, мне не хватило духу сказать им: знаете, ухожу от вас на кинорежиссуру. И я остался, о чем ни капли не жалею. Михаил Груздов долгое время работал в Питере, где вел курс вместе с Вениамином Фильштинским, мы были у него всего лишь вторым латвийским курсом. Так я и стал заниматься театром.

Есть старый советский стереотип: режиссер должен иметь жизненный опыт. Правда это или нет?

И да, и нет. Опыт должен быть, но для этого не обязательно быть взрослым. Молодой режиссер должен говорить о том, что волнует лично его, а не его родителей. Так нас всегда учили. Когда взрослые люди говорят о проблемах подростков, в этом всегда есть неправда. Наверное, в связи с этим я долгое время не ставил классику. Брал только современные пьесы. Слава богу, уже была Любимовка, я неплохо знал русскую и европейскую современную драматургию.

А как же стандартный джентльменский набор почти любого российского режиссера? В списке поставленных пьес обязательно должны быть Чехов, Шекспир, Островский…

Ты знаешь, я читаю Чехова и понимаю, что не чувствую его. Его язык в меня не попадает. Не возникает никакого контакта с этим автором. А когда читаю современную драматургию – наоборот, понимаю: это мое. Мой язык, мои темы, моя музыка. Мне долго казалось: чтобы поставить классику, нужно иметь какую-то невероятную мотивацию, – почему, например, я сегодня ставлю Гоголя, а не Дурненкова… Среди моих учителей был Михаил Угаров, и, наверное, это он вбил мне в голову, что при слове «драматургия» думаешь в первую очередь про современную драматургию. Причем желательно, чтобы пьеса была не старше пяти лет.

Ты много ставишь и в Латвии, и в России. Наверное, отличаются и зрители, и актерские школы. Латвийский Сурков и российский Сурков – два разных режиссера?

Сложно ответить (пауза). Нет, наверное, один и тот же. Но зрителей Национального театра в Риге я боюсь больше, чем «Современника» в Москве. Конечно, менталитет разный. В Латвии публика более сдержанная, их труднее пробить. Какое-то выражение эмоций актерами может быть воспринято как дурновкусие. Режиссерские приемы, которыми я пользуюсь в России, здесь будут восприняты по-другому: рижский зритель просто закроется, для него это все чересчур. И наоборот. Когда я только начал работать в России, на мне было клеймо холодного прибалтийского режиссера. Мне казалось, что мои герои страдают, плачут, рвут душу, а потом приходил зритель и спрашивал: «А почему они у тебя все такие бесчувственные?» Ну погодите, как же бесчувственные?! Вы вспомните, он в этой сцене опустил голову и ничего не сказал. Значит, у него сердце разбито! Но нет, в России такое не работает.

В чем еще отличие?

В моей коммуникации с артистами. По русскому артисту все понятно. Я еще за несколько дней до того, как ему что-то не понравится, уже могу предвидеть его недовольство. Русские артисты очень открытые и не привыкли сдерживать эмоции. И даже если они будут очень стараться сдерживать, то по ним все равно все видно. А с латышскими артистами все сложно. Бывает, работаешь, работаешь, и тебе кажется, что все здорово, что у вас такой отличный контакт наладился… А потом оказывается, что на самом деле они тобой недовольны, но просто не показывают этого. Это не хорошо и не плохо. Просто при работе нужно учитывать, что вот такие у всех разные темпераменты.

Что тебе дала стажировка в Польше? Кристиан Люпа – колоссальная фигура в мировом театре, и почти все молодые польские режиссеры так или иначе испытали его влияние.

Как хорошо, что ты это спросил. Я как раз сегодня рассказывал о Люпе своим актерам. Просто для сравнения. Когда мы учились у моего мастера в Риге, он нам давал задание сделать какой-то этюд. Ну как это происходит? Ты его заранее придумываешь. Возможно, о чем-то договариваешься с партнерами. Выходишь и показываешь мастеру. Если все круто, мастер его досматривает. Если что-то не так, делает замечания и «спасибо, следующий». У Люпы все абсолютно по-другому. Во-первых, это был актерско-режиссерский курс, так что мы и как артисты работали. Вот он вызывает нас чуть ли не на первом занятии и дает задание: например, тебя в парке бросила девушка, а ты гулял с другом, потом потерял ключи, не можешь попасть домой. И актеры начинают импровизационный этюд. Вначале они показывают все, что придумали. Это может длиться минут 15, а Люпа не останавливает. Идей уже никаких не осталось, а надо играть дальше. Так проходит еще минут 30–40. Они уже начинают с ума сходить, просто на стены лезут и не знают, что делать. Проходит еще минут 30–40. И после этого у них вдруг открываются чакры, они показывают совершенно удивительный этюд. И вот это две совершенно разные школы. Люпа доводит артистов до такого состояния, когда они выходят из собственного тела и на себя сверху смотрят. Не зря после спектакля «Персона. Мэрилин» его актриса ложилась в психиатрическую больницу, а потом снова выходила играть спектакль. Не думаю, что это хорошо, но это, безусловно, художественно продуктивно.

На фестиваль «Артмиграция» в Екатеринбурге привезли твой спектакль «Враг народа» по пьесе Генрика Ибсена. Все-таки обращение к классике? Ибсен и нелюбимый тобой Чехов – между прочим, современники.

Не могу объяснить, почему в меня попадает один текст, а другой не попадает, но Ибсен мне ближе, чем Чехов. Он мне кажется более актуальным, что ли.

- Екатерина Кубрякова: «В любой непонятной ситуации иду бродить по улицам Петербурга и нахожу ответы на все вопросы»

- Нарек Багдасарян: «У меня роль возникает на подсознательном уровне»

- Бакытбек Сагыналы: «Для меня предпринимательство – это помощь людям»

- Люба Арнаутович:

«Стоило бы посоветовать некоторым авторам пожить, прежде чем начинать писать» - Сергей Глуховеров: «Человек зарабатывает деньги и привозит нам, чтобы обменять на впечатления»

Что лучше – кино или театр?

В кино я новичок. В прошлом году снял свой первый короткометражный фильм «У тебя в голове» по мотивам новеллы Михаила Дурненкова, который сразу же попал в конкурс «Короткий метр» на фестивале «Кинотавр». Но кино – это производство, где фигура режиссера, конечно, много значит, но от тебя зависит далеко не все. Например, продюсер, шоураннер или сценарист иногда оказываются важнее режиссера. В театре больше возможностей реализовать свой замысел. В театре почти все зависит от тебя.

Тебя послушать, так театр вообще идеальное место. А что ты ненавидишь в сегодняшнем театре? Что тебя бесит?

Ох, много чего можно вспомнить. Ну, например, я часто работаю в региональных театрах. Население там маленькое, и руководители театров считают, что надо выпустить за сезон как можно больше спектаклей, иначе они не смогут обеспечить заполняемость зала. Выпускают по 10–15 премьер в год в ущерб качеству. На репетиции отводится минимум времени. Что такое «застольный период», все практически забыли. Я начинаю репетицию, а актеры в первый же день вскакивают на ноги и хотят идти на сцену. Я говорю: погодите, погодите, нам же надо разобраться в пьесе. Но они уже отвыкли от такого. Сценография иногда просто ужасная, потому что на нее не потрачено ни времени, ни денег. Мне кажется, такие театры просто прививают зрителям дурной вкус – впрочем, это касается уже не только маленьких городов, но и больших. Можно взглянуть на эту проблему шире. У меня растет маленькая дочка, ей 4 года, и я стараюсь придирчиво следить за тем, что она смотрит. Например, сейчас выходит множество эстетически чудовищных мультиков. Человек с детства привыкает к такому, а дальше ему и в театре на безвкусных спектаклях хорошо.

В какой стране вы с семьей больше живете? В Латвии или в России? Или примерно поровну?

Сложно сказать. Моя жена Оля Топунова москвичка. Она театровед, работала в команде Виктора Рыжакова в «Современнике», возглавляла отдел развития. Поэтому, конечно, мы проводили много времени в Москве. Во время пандемии тоже застряли на карантине в Москве. Теперь больше стараемся быть в Латвии. Мне хотелось бы, чтобы дети знали и русский язык, и латышский.

Водишь ли ты уже дочку в театр? Я понял, что хорошие мультики для ребенка найти трудно. А как в России с детскими спектаклями?

По-моему, ужасно. Как правило, речь идет о наборе из одних и тех же названий. В результате имеем предельно архаичный репертуар, на который водили еще бабушек и дедушек нынешних детей. Жизнь меняется, язык меняется, а у нас по-прежнему только «Золотой ключик» и «Три поросенка». Мне кажется, есть только один детский театр в стране, который выглядит современным и куда можно водить детей. Это Красноярский ТЮЗ. Ведь в чем проблема? Директора театров относятся к детским спектаклям как к чему-то второстепенному и неважному. Считается, на них не имеет смысл тратить много денег, потому что зрители не захотят платить дорого за билеты. А вот худрук Красноярского ТЮЗа Роман Феодори считает по-другому и полностью поломал эту ситуацию. Там в детские спектакли всерьез вкладываются. Недавний пример – целая театральная франшиза «Хроники Нарнии», где, как в кино, по очереди выходят спектакли по всем книгам этого цикла. Там впечатляющие и дорогие костюмы и декорации, но главное, что театр должен не только в сценографию вложиться, но и купить авторские права, которые довольно дорого стоят. Поэтому в каком еще театре страны вы увидите «Хроники Нарнии»? Да ни в каком! И «Гарри Поттера» не увидите, хотя дети мечтали бы увидеть такой спектакль.

Тебя устраивает жизнь внештатного режиссера, который ставит то в одном, то в другом городе? Какие есть издержки в таком режиме?

В России есть проблема бесправия режиссеров. Как правило, я договариваюсь на 4–5 постановок в сезон с разными директорами театров. И периодически возникает ситуация, когда тебе вдруг за месяц или два до предполагаемой работы звонят из театра и говорят: ой, у нас тут обстоятельства сложные возникли, так что давай, старик, перенесем твой спектакль на следующий сезон. И что мне делать? Как кормить семью? Покупать велосипед и устраиваться курьером в Яндекс? Все держится исключительно на устных договоренностях между театром и режиссером, хотя на Западе принято заключать договор заранее.

Вся твоя жизнь так или иначе подчинена театру. Есть ли что-то за пределами театра, что тебе помогает и подпитывает?

Есть три вещи, которые помогают. Самое главное – это дом и семья. Второе – надо постоянно переключать род деятельности. Мне очень нравится, что я начал снимать кино, это как раз помогает учиться чему-то новому и не вариться в собственном соку. Ну и третья вещь, которая для меня очень важна, – спорт. Я с раннего детства занимаюсь карате. У меня коричневый пояс. Сейчас уже сложнее совмещать спорт с работой, но я всегда ищу свободный часик, чтобы сбегать в зал.

Карате – это же ведь не только спорт, но и философия? Что это дает и как меняет внутренне?

Очень много дает. Я по своей природе довольно горячий и вспыльчивый, карате научило меня оставаться спокойным. Я научился брать паузу перед тем, как отреагировать. Когда мне хочется наорать или сломать стул, говорю себе: «Подожди час». Через час все воспринимается совсем по-другому. Я никогда не повышаю голос на актеров и никого не унижаю.

И еще одно свойство, которое пришло ко мне, возможно, из карате. Я привык работать в спарринге и быстро и резко реагировать на движения соперника. Из-за этого совершенно не могу готовиться дома к репетиционному процессу. Ну, может быть, к одной репетиции подготовлюсь, но не смогу, сидя дома, придумать спектакль. Для меня репетиция – это как единоборство, где ты должен молниеносно отреагировать на то, что делают актеры.

Полностью интервью опубликовано в журнале «Перспектива. Поколение поиска» № 10/2022.